パーム油は、さまざまな食品や日用品に含まれており、私たちの日常生活になくてはならない存在です。

しかし、その生産過程で引き起こされる問題が世界中で注目されています。たとえば、大量の森林伐採や生物多様性の喪失、さらには深刻な気候変動が進行しているのです。

また、パーム油が生産される地域では労働者の待遇が悪く、人権問題も浮上しています。

これらの問題を解決するために、WWFが中心となって発足したRPSO(持続可能なパーム油のための円卓会議)などの認証制度が導入されていますが、他の先進国と比較して日本の認証率は依然として低い状況です。

果たして、認証制度はこの複雑で多岐にわたる問題を本当に解決できるのでしょうか?

続きの記事では、パーム油の現状からRSPOの詳細、そして日本企業のRSPO認証の取り組みをご紹介します。お楽しみに!

本文が続く

パーム油とは何か?

パーム油とは、アブラヤシの果実から抽出される植物油の一種です。実は私たちの日常生活にとても身近な存在で、多くの食品や日用品に使われています。

カップ麺、お菓子、パンなどの加工食品や、化粧品・パーソナルケア用品、洗剤、医薬品などの消費生活用製品からバイオ燃料に至るまで幅広く利用されています。

でも、「見えない油」とも言われていて、原材料名では「植物油」「ショートニング」「マーガリン」「界面活性剤」と記載されており、その存在をあまり意識しないかもしれませんね。

エシカルな視点からは、パーム油の利用がどのように環境や社会に影響しているかも気になるところです。

パーム油の基本情報

まず、パーム油はアブラヤシという木の果実から得られる植物油です。赤い果実の部分から抽出されるオレンジ色の油と、種子から得られる透明なパーム核油があります。

パーム油は非常に多用途で、料理油やお菓子、スナック菓子などの食品はもちろんのこと、シャンプーや石けん、化粧品、さらにはバイオマス燃料としても利用されています。

特に食品ではトランス脂肪酸を含まないため、健康志向のある方にも人気です。

世界での生産と消費

世界中の人口が2050年には98億人になると言われており、パーム油の需要は世界的に高まっており、その生産と消費は急速に増加しています。

パーム油は他の植物油脂に比べて作付面積当たりの収穫が非常に高く、さらにより安価に購入することができます。

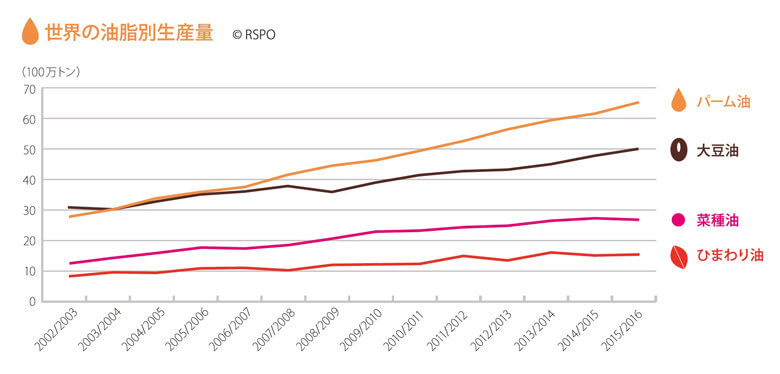

実際、パーム油は1990年代から急速に需要が伸び、すでにダイブを抜いて植物油の中で最も生産量が多い油の一つとなっています。生活用品や食品に多く利用されているため、家庭でも多く消費されています。

また、バイオマス燃料としての利用も進んでいるため、自動車燃料や発電所でも使われています。

ただ、エシカルな面からは、森林破壊や労働環境問題が懸念されることもあります。これらの問題に対して、持続可能なパーム油の生産についても注目されています。

パーム油の主要生産国

パーム油の生産は主にインドネシアとマレーシアの二大国で行われています。この二つの国は世界全体のパーム油の大半を生産しており、特にインドネシアが最大の生産国です。

インドネシアとマレーシアの気候条件がアブラヤシの育成に非常に適しており、そのため大規模な農園が存在しています。

しかし、生産拡大に伴う森林破壊や環境問題も大きな課題となっています。そのため、これからは持続可能な農業を目指し、エシカルな視点での生産が求められています。

引用:WWF 世界の油脂別生産量

パーム油生産による問題

パーム油は、多くの食品や日用品に使用されていて、その需要は年々高まっています。

しかし、その生産には多くの問題が伴います。以下では、具体的な問題点を詳しく見ていきましょう。

発がん性

パーム油自体には発がん性物質は含まれていませんが、加工過程で有害な物質が発生することがあります。

特に、高温での精製や加工中に生成されるグリシドール脂肪酸エステルや3-MCPDエステルが発がん性を持つとされています。

これらの物質は積極的な監視と管理が必要ですが、全ての製品で徹底されているわけではありません。

また、パーム油の長期輸送の際の酸化を防ぐために、酸化防止剤としてBHA(ブチルヒドロキシアニソール)という食品添加物が大量に使用されています。

HAは、1998年に食品衛生調査会でラットに対する発がん性を確認しています。

森林伐採の影響

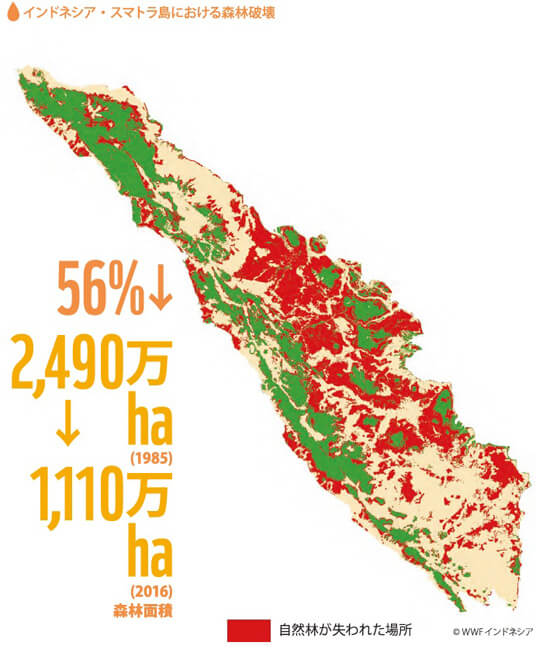

パーム油のプランテーションを作るために、膨大な面積の熱帯雨林が伐採されています。これにより、森林破壊が進み、生態系にも大きな影響を与えています。

スマトラ島やボルネオ島など、多くの地域で熱帯雨林が消失し、そこで暮らすオランウータンなどの野生動物の生息地が失われています。

引用:WWF インドネシア・スマトラ島における森林破壊

生物多様性の損失

パーム油生産による森林伐採は、生物多様性の大きな損失を招いています。

熱帯雨林は数え切れない種類の動植物が生息する豊かな生態系を持っていますが、パーム油生産によるプランテーション化により森林が伐採されてしまいこれらの種が絶滅の危機にさらされているのです。

特にスマトラ島やカリマンタンなどでは、そこでしか見られない固有種が多く、その生存が脅かされています。

気候変動の懸念

森林が伐採されると、二酸化炭素を吸収・蓄える能力が失われ、温室効果ガスの排出量が増加します。これが気候変動を加速させる大きな要因となっています。

パーム油プランテーションの拡大は、地球温暖化に直接的に寄与しているため、その影響は私たち全員に及びます。

水質汚染

パーム油生産では、肥料や農薬が大量に使用されることがあります。これらの化学物質が河川や湖沼に流れ込むことで水質汚染が引き起こされます。

特に、小規模農家が適切なガイドラインを知らないまま使う場合、汚染が広がるリスクが高まります。

土壌劣化

プランテーションのための一時的な利益を追求するあまり、土地が過度に使用され、土壌劣化が進行することがあります。

これは将来的にその土地が農作物を育てる能力を失う原因となり、小規模農家にとっては大きな経済的な打撃となります。そのため、多様な農業方法や休耕が重要となります。

泥炭地の破壊

泥炭地は大量の二酸化炭素を蓄える重要な役割を担っていますが、パーム油プランテーションのためにこれが破壊されると、蓄えられていた二酸化炭素が放出され、温室効果ガスの増加に繋がります。

泥炭地の破壊は気候変動を加速させる原因の一つなので、その保護が急務です。

人権問題

パーム油生産地では、児童労働や強制労働といった深刻な人権問題が報告されています。

特に小規模農家においては、労働条件が劣悪であることが多く、彼らの権利が十分に守られていないことがあります。

私たち消費者は、倫理的な生産方法が採用されている製品を選び、人権問題に目を向けることが求められます。

RSPOの詳細

RSPOの設立と目的

RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil)は正式名称を「持続可能なパーム油のための円卓会議」といい、2004年4月に設立されました。

設立の目的は、持続可能なパーム油生産が標準となり市場を変革することを促進するためです。パーム油の生産が森林破壊や生態系への影響を引き起こさないよう、持続可能な方法での生産が求められています。

RSPOは、WWF(世界自然保護基金)を含む様々な関係者が参加する円卓会議の形式で運営されています。

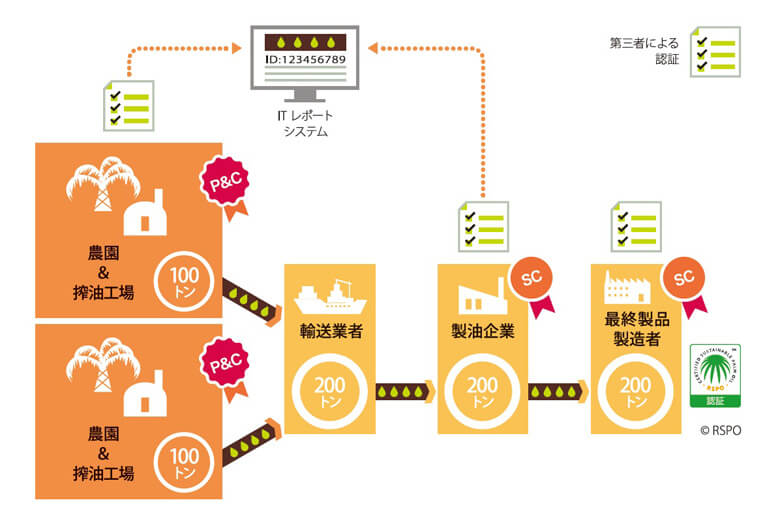

RSPOの認証システム

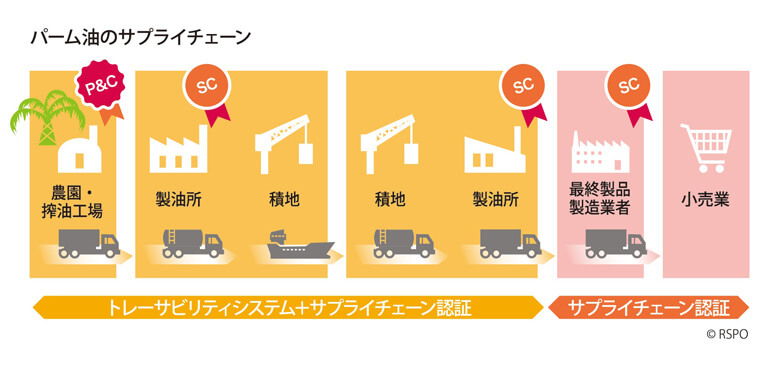

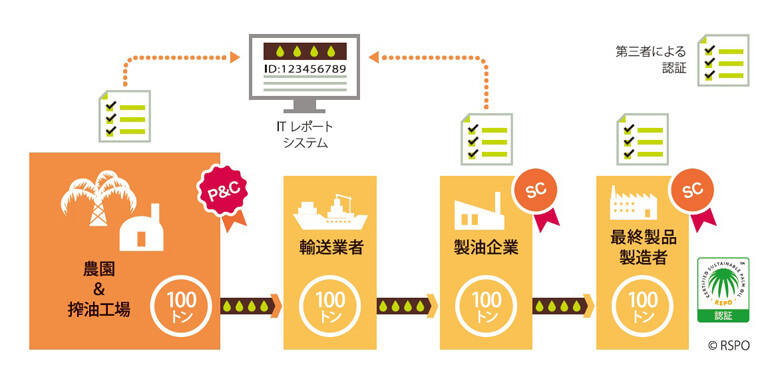

RSPOはアブラヤシの農園から最終的に商品ができるまでの全工程を認証し、全工程にわたる管理の連鎖(chain of custody)が繋がって、最終製品中のパーム油の追跡を可能としています。

生産段階で持続可能な生産を行えていることの認証は「P&C認証」、認証油をサプライチェーンのすべての段階で受け渡されていることを確立している認証は「SC認証」といいます。

認証基準は環境保護や労働者の権利、地域社会への影響など、多岐にわたる項目が含まれています。認証はRSPOが直接行わずに第三者機関による監査を経て行われ、パーム油の生産が持続可能かどうかが評価されます。

引用:WWF パーム油のサプライチェーン

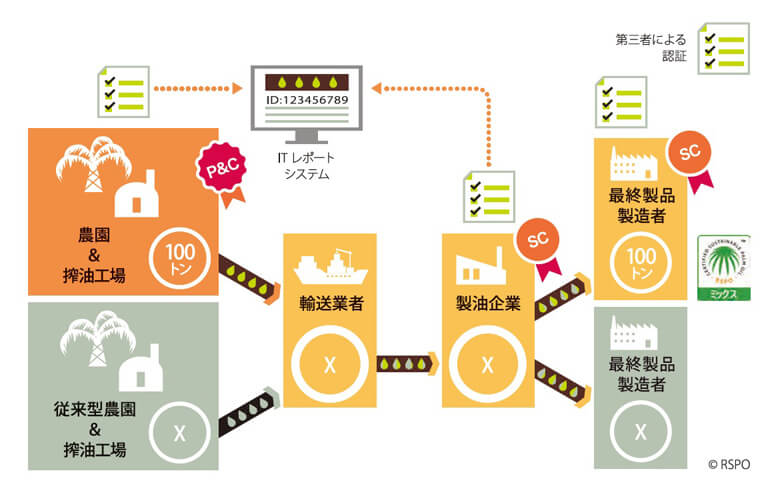

サプライチェーンモデル別の認証マーク

パーム油が最終製品となるまでには様々なステークホルダーが関わります。中には、認証油とそうではない油の両方を取り扱うサプライチェーンモデルもあり、それを特定するためにロゴマークの表記が異なります。

アイデンティティ・プリザーブド(ldentity Preserved、IP)

製造段階では認証された単独の農園のパーム油を利用し、最終製品になるまでに他のパーム油と完全に隔離したサプライチェーンモデルです。

認証油を生産した農園まで追跡することが可能となっています。

引用:WWF サプライチェーンモデル IP

セグリゲーション(Segregation、SG)

「IP」のサプライチェーンモデルとほとんど同じですが、認証された複数の農園からパーム油を仕入れているため、生産農園を1つに特定することができません。

しかし、認証された農園のパーム油だけを使用したことが保証されています。

引用:WWF サプライチェーンモデル SG

マスバランス(Mass Balance、MB)

製造段階で認証油と非人称油が混合されているサプライチェーンモデルです。

最終製品では混合された油が使用されていますが、購入した認証油の数量は保証されています。

引用:WWF サプライチェーンモデル MB

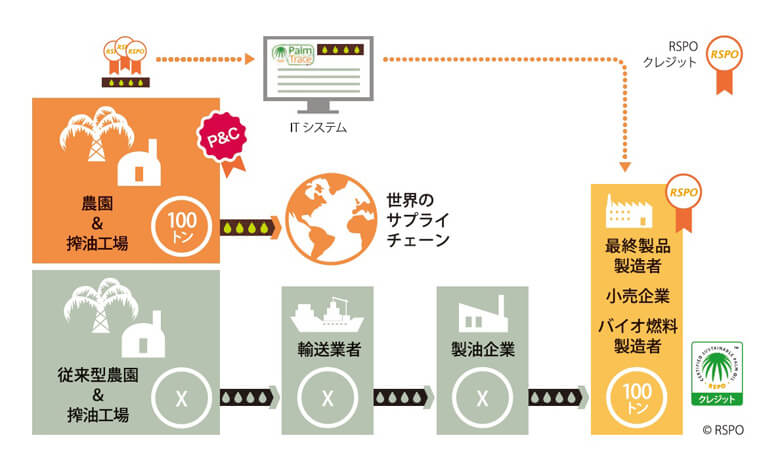

ブック・アンド・クレーム(Book& Claim、B&C)

認証農園からサプライチェーンが未整備なため調達が困難な場合に、認証生産者を金銭的な支援を行うことができるモデルです。

物理的な油の取引は行わずに、認証油のクレジットを生産者とオンラインで取引します。

日本メーカはサプライチェーンの整備が進んでいないため、認証率が高い企業でも「B&C」による認証の取得が多くなっています。

ただし、このモデルは将来的に認証油だけの取引ができるようになるまでの暫定的な仕組みです。

引用:WWF サプライチェーンモデル B&C

望ましいモデル

上記の四つのモデルのうち、高いトレーサビリティを持つIPもしくはSG方式を採用することが望まれます。

RSPOの会員とガバナンス

RSPOには、生産者、加工業者、消費者、NGOなど、多様なステークホルダーが会員として参加しています。

ガバナンスは透明性を重視しており、様々な意見を取り入れる体制が整っています。定期的に行われる総会やワーキンググループにおいて、持続可能なパーム油の推進に関する議論が行われます。

多様な視点を持つ会員が集まることで、より公平性と透明性が保たれています。

一時、認証を受けた農園が認証違反をしているということが発覚しました。これにより、RSPOのガバナンス体制が疑問視され、日本の大手企業の中ではRSPO認証に頼らずに独自で持続可能なサプライチェーンモデルを構築する企業もあります。

引用:WWF 国際認証制度RSPO

RSPOの利点と課題

RSPOの持つ利点は非常に多岐にわたります。まず、認証を受けたパーム油は持続可能な生産方法が守られているため、環境保護に大きな寄与をします。

しかし、課題も存在します。例えば、認証取得のコストが高いことや、小規模生産者が認証を受けるのは難しいといった点があります。

パーム油の生産量の4割を家族経営の小規模農園が占めいています。小規模農園は知識不足、経済的な理由により生産現場の問題が多く指摘されいます。

この状況を是正するために、RSPOは小規模農家支援プログラムを実施したり、企業とNGOが連携して認証取得の支援を行ったりしています。

RSPOの市場と需要

RSPO認証を受けたパーム油の市場は拡大し続けています。消費者の間で持続可能性への関心が高まる中、認証パーム油の需要も増加しています。

極力パーム油を使用しないことも大切ですが、年々増加する世界の人口を賄う上では生産効率がとても高いパーム油の使用は避けて通れません。代替植物油があったとしても、結局はパーム油と同様の諸問題が発生する可能性が高いです。

したがって、私たちはパーム油とどのように付き合っていくかを検討することがとても大事です。

そんな状況のため、大手企業も持続可能な原材料の使用を求める動きが強まり、サプライチェーン全体での取り組みが進んでいます。

年々高まる需要に応えるため、さらなる認証取得者の拡大が求められています。

RSPO認証商品

森永乳業株式会社

「森永の焼きプリン」やアイスミルク「MOU」「PARM」、「ビヒダスヨーグルト」などを販売する日本の食品会社「森永乳業株式会社」は、2019年度~2021年度にブックアンドクレーム(B&C)で認証油の調達状況が100%となりました。

2022年度には本社と自社工場3か所でRSPO認証を取得しました。2023年以降は国内工場で認証取得を加速して、B&Cから一歩発展したマスバランス(MB)での認証拡大を目標にしています!

キューピー株式会社

キューピーマヨネーズで有名な「キューピー株式会社」は、2021年にブックアンドクレーム(B&C)で認証油の調達状況が100%となりました。

2022年以降は、ブックアンドクレーム(B&C)とマスバランス(MB)での認証油の調達に取り組んでいます。

サラヤ株式会社

2005年に日本で一番初めにRSPOに加盟し、2010年にはRSPOサプライチェーン認証を取得した家庭用・業務用の洗剤などを販売する「サラヤ株式会社」。「ヤシノミ洗剤」や「ハッピーエレファント」などの製品で有名です。

2021年にB&CとMB、そしてセグリゲーション(SG)で認証油の調達100%を達成しています。

2020年以降にクレジットの価格が高騰し、購入量を制限せざるを得ない状況となっているようです。しかし、消費者啓発の観点からコンシューマ商品は100%の認証率を維持し、企業向けの商品に関しては、お客様の要望に応じてクレジットの購入を進めているようです。

ecostore

eshical%でも販売しているニュージーランド発のエコストアもRSPO認証を取得したパーム油を使用したサステナブルな商品です。それ以外にエコストアの商品は原材料が植物由来で石油由来の成分を使用していません。また、容器はサトウキビと再生PETを使用しており持続可能な容器となっています。

日本での認証率を向上させるためには

ここ数年間で流通小売企業へRSPO認証が広がり、パーム油を一番使用している食品業界にも波及しています。しかし、日本国内のRSPO認証導入は他国の先進国と比べて遅れているのも事実です。

その背景には、認証を受けることが難しいことやサプライチェーンの変更が困難など企業側の課題もある一方で、「消費者側からの需要が無い」「消費者の認知度が低い」という消費者としての課題もあります。

私たち消費者にできることは、まずパーム油の現状を知り、RSPO認証を受けた商品を積極的に購入していくことが重要です。

企業もRSPO認証商品の需要が高くなれば供給する量や種類もも多くなり、多くの方がRSPO認証商品を購入できる機会が増えます!

この機会に、商品を購入するときにRSPO認証を受けているのかどうかを気にしてお買い物をしてみてはいかがでしょうか?

-e1734422927568.png)

.png)

コメント